veröffentlicht am: 28.04.2025

Die Mobilitätswende ist in Deutschland angekommen, doch der Fortschritt verläuft schleppend. Zwar steigt die Zahl der E-Autos (1,65 Mio.) und auch die Ladeinfrastruktur wächst, doch vor allem ländliche Regionen hinken hinterher. Politische Unsicherheit, das Auslaufen von Förderprogrammen und langsame Genehmigungen bremsen den Wandel. Während Länder wie Norwegen und China bei E-Mobilität vorangehen, muss Deutschland jetzt mutig investieren und Rahmenbedingungen schaffen – auch über Autos hinaus: in Nahverkehr, Schienen, Wasserstoff und Infrastruktur. Nur dann kann die Wende gelingen.

Die Mobilitätswende ist längst in Deutschland angekommen – aber sie steckt noch in den Startlöchern. Obwohl die Zahl der Elektroautos wächst und auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur voranschreitet, sind die Fortschritte bislang ungleich verteilt. Politische Unsicherheiten, schleppende Genehmigungsverfahren und fehlende Anreize bremsen das Tempo. Gleichzeitig zeigt der Blick ins Ausland, wie es schneller gehen kann. Ob Deutschland den Anschluss schafft, hängt jetzt von mutigen Entscheidungen ab.

Senken Sie Ihre Energiekosten jetzt – testen Sie unseren Strom- und Gasrechner und entdecken Sie, wie viel Sie sparen können:

Status quo: E-Mobilität in Deutschland

Zum 1. Februar 2025 waren laut Statista in Deutschland rund 1,65 Millionen reine Elektroautos (BEVs) zugelassen. Damit hat sich die Zahl in den letzten Jahren deutlich erhöht – doch im Verhältnis zur Gesamtflotte von etwa 40 Millionen PKW mit Verbrennungsmotor bleibt die Elektromobilität ein Nischensegment.

Der wachsende Fahrzeugbestand stellt neue Anforderungen an die Infrastruktur. Immerhin: Mit rund 100.000 öffentlichen Ladepunkten hat sich das Netz innerhalb weniger Jahre verdichtet. Vor allem entlang der Autobahnen betreiben Anbieter wie Tesla, IONITY, EnBW und Fastned Schnellladestationen. In urbanen Regionen gibt es zudem immer mehr AC-Ladesäulen (Normalladestationen mit Wechselstrom), an denen Autos bequem über Nacht oder während der Arbeit aufgeladen werden können.

Doch während in Städten wie Berlin, München oder Hamburg das Laden vergleichsweise problemlos möglich ist, sieht es in vielen ländlichen Gegenden noch düster aus. Hier fehlt es oft nicht nur an Ladesäulen, sondern auch an grundlegender Netzkapazität. Netzengpässe, komplizierte Genehmigungsverfahren und eine oft zögerliche kommunale Verwaltung machen den Ausbau zur Geduldsprobe.

Unabhängigkeit von öffentlichen Ladestationen bieten sogenannte Wallboxen, die für Privathaushalte installiert werden können. Zwar lässt sich ein E-Auto theoretisch auch an einer Haushaltssteckdose aufladen, allerdings wird davon nachdrücklich abgeraten. Wallboxen bieten hingegen eine höhere Sicherheit, Effizienz und Funktionalität.

Weitere Vorteile können über Autostrom geschaffen werden. Dahinter verbirgt sich die Elektrizität, die über besondere Tarife ausschließlich für Fahrzeuge genutzt wird. Da das Laden eines Elektroautos einen großen Anteil am Strombedarf von Haushalten hat, ist es sinnvoll, die Kosten effizient zu berechnen. Autostromtarife funktionieren grundsätzlich wie Nachstromtarife. Haushalte können das E-Auto während der Nacht laden und so von günstigen Nachtstromtarifen profitieren.

Politik am Scheideweg

Die politischen Rahmenbedingungen für die Mobilitätswende sind eigentlich klar gesetzt: Ab 2035 dürfen in der EU keine neuen Pkw mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden – mit Ausnahme von Fahrzeugen, die mit klimaneutralen eFuels betrieben werden. Doch die Umsetzung dieses Ziels ist alles andere als gesichert. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) bezweifelt, dass die Rahmenbedingungen bis dahin gegeben sein werden – sowohl technisch als auch wirtschaftlich.

Zudem endete zum Jahreswechsel 2023/2024 der Umweltbonus, der den Kauf von Elektroautos über Jahre hinweg bezuschusste. Neue Fördermodelle sind zwar im Gespräch – unter anderem im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD – doch konkrete Entscheidungen stehen aus. Ohne finanzielle Anreize könnte die Nachfrage nach E-Autos ins Stocken geraten.

Technik & Trends – Das bringt die Zukunft

Der Markt bleibt trotz dieser Hürden technisch wie auch wirtschaftlich in Bewegung. Zahlreiche Innovationen versprechen neue Impulse:

- Matrix Charging: Ein System für kabelloses Laden über Bodenplatten, das aktuell in Pilotprojekten in Österreich getestet wird. Die Vision ist einfaches Parken und automatisches Laden ohne Stecker.

- Feststoffbatterien: Sie gelten als Nachfolger der aktuellen Lithium-Ionen-Technologie – mit höherer Energiedichte, kürzeren Ladezeiten und weniger Brandrisiko.

- Bidirektionales Laden (Vehicle-to-Grid, V2G): Elektroautos werden zu mobilen Stromspeichern, die nicht nur laden, sondern bei Bedarf auch Energie ins Stromnetz zurückspeisen können. Erste Pilotprojekte laufen bereits.

Zunehmend unter Druck geraten deutsche Hersteller durch die Konkurrenz aus China: Marken wie BYD, NIO oder XPeng bieten moderne E-Fahrzeuge mit hoher Reichweite, innovativer Technik und einem oft deutlich niedrigeren Preis. Die deutschen Hersteller VW, BMW und Mercedes-Benz kontern mit neuen Elektroplattformen, verbesserten Akkus und Schnelllade-Technologien, doch der Vorsprung schrumpft.

Blick ins Ausland

Norwegen

Das skandinavische Land gilt als Vorreiter in Sachen E-Mobilität. Bereits über 80 % der Neuwagenzulassungen entfallen auf E-Autos – dank Steuererleichterungen, Mautbefreiung, kostenfreie Parkplätze und ein weit ausgebautes Netz an Ladesäulen.

China

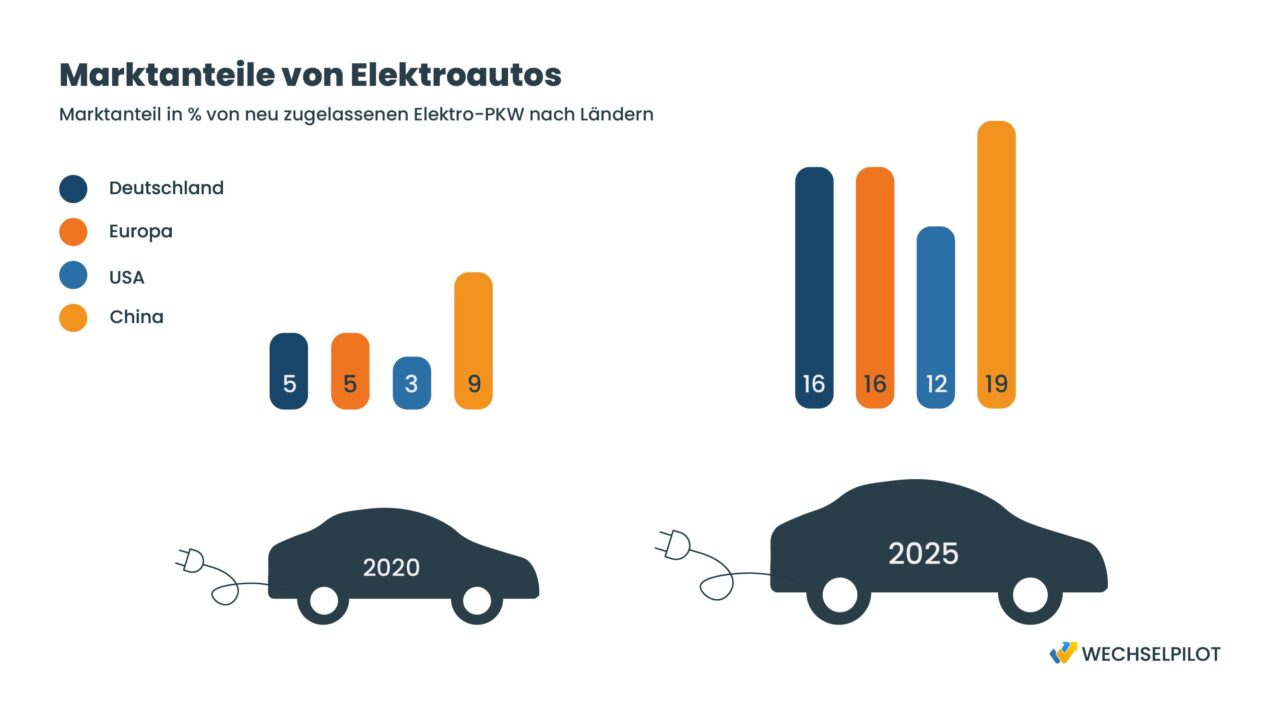

Auch hier ist die Elektromobilität längst zur Leitindustrie geworden. Jeder zweite Neuwagen ist ein E-Auto. Massive staatliche Investitionen, lokale Förderprogramme, eigene Batteriezellproduktion und ein starker Heimatmarkt machen China zum globalen E-Auto-Leader.

Mehr als nur Elektroautos

Wie die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem aktuellen Bericht betont, geht es bei der Mobilitätswende um mehr als nur den Antrieb von Fahrzeugen. Der gesamte Verkehrssektor ist in Deutschland nach wie vor der größte Emittent von CO₂ – und damit ein zentrales Schlüsselelement für den Klimaschutz.

Neben dem Pkw-Verkehr sieht die IEA großes Potenzial im Ausbau von:

- Öffentlichem Nahverkehr: Nur mit attraktiven Taktzeiten, modernen Zügen und fairen Preisen gelingt der Umstieg.

- Rad- und Fußverkehr: Eine echte Mobilitätswende braucht sichere, durchdachte und komfortable Infrastrukturen jenseits des Autos.

- Schienenverkehr: Mehr Güter auf die Schiene, Modernisierung der Netze und digitale Leit- und Sicherungssysteme sind zentrale Aufgaben.

- Biokraftstoffen und Wasserstoff: Besonders im Schwerlastverkehr oder bei industriellen Anwendungen könnte Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen. Deutschland hat bereits eine nationale Wasserstoffstrategie – doch der Marktaufbau stockt wegen fehlender Investitionssicherheit.

Die Mobilitätswende ist kein Selbstläufer. Ohne politischen Mut, Investitionen und gesellschaftliche Akzeptanz droht Deutschland den Anschluss zu verlieren. Dabei hat das Land mit seiner starken Industrie, seinem Know-how und seinem Innovationspotenzial beste Voraussetzungen, ein Vorreiter der globalen Energiewende zu werden.

Doch die Weichen müssen jetzt gestellt werden: durch klare politische Entscheidungen, eine verlässliche Förderkulisse und massive Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Technologie. Dann kann aus der aktuellen Unsicherheit eine echte Chance entstehen – für mehr Klimaschutz, zukunftsfähige Arbeitsplätze und lebenswertere Städte.